di Massimiliano Del Prete

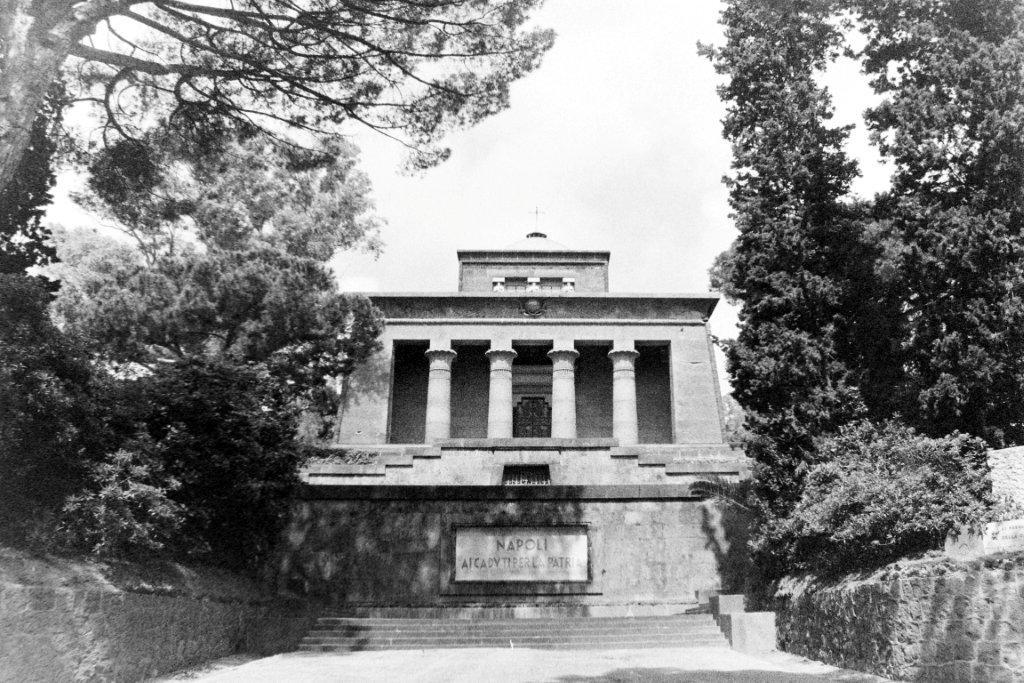

Questo straordinario edificio, del quale ci accingiamo a narrare la travagliata ed arcana storia, è uno dei più straordinari esempi di architettura neoegizia in Europa. Da molti, troppi anni, è negato ai napoletani ed ai turisti poter accedere all’interno del parco e del mausoleo, se non per un paio di ore in occasione della data del 25 aprile, ricorrenza nella quale si celebra la Liberazione d’Italia dal nazifascismo. Questo perché l’area del bosco e l’edificio sono stati dichiarati pericolosi ed in parte inagibili, in quanto abbandonati ad un degrado costante ed inarrestabile in mancanza di manutenzione adeguata.

Il Dott. Francesco Carignani, responsabile FAI Napoli, e autore dell’interessante ed apprezzato documentario “Mausoleo Schilizzi – La grande meraviglia” (da oggi visionabile su youtube) grazie al suo lavoro di ricerca e divulgazione svolto intorno al Mausoleo e al personaggio di Matteo Schilizzi, ha contribuito a far conoscere al grande pubblico questo straordinario luogo incastonato nel panorama di Napoli. Il risultato è stato che il precedente weekend ha visto il Mausoleo salire sul podio, al secondo posto, come monumento più visitato in Italia nell’ambito delle aperture straordinarie nelle giornate FAI di primavera.

Ora, grazie all’interessamento del Comune di Napoli, questo luogo, incantevolmente mistico, sarà oggetto di un restauro, fortemente voluto dal Sindaco Gaetano Manfredi, e presto verrà restituito all’immenso patrimonio artistico e culturale della città di Napoli. Ma torniamo alla singolare storia che c’è dietro la costruzione del Mausoleo. Matteo Schilizzi era un ricco banchiere genovese che trascorreva la sua vita tra lussi ed agiatezze cercando sempre di arricchire, oltre che il suo patrimonio economico, la sua cultura e le sue conoscenze.

La svolta della sua esistenza avvenne proprio a Napoli, città nella quale si trasferì nel 1880 su consiglio del suo medico affinché potesse “respirare aria buona”. Prese dimora in un lussuoso appartamento a mergellina, nel quale riceveva la bella gente e l’intellighenzia napoletana. Si dedicò ad opere filantropiche, oltre che ad investimenti che gli andarono molto bene, inserendosi commercialmente nel filone delle opere di risanamento successive al colera del 1884. Aveva circa quarant’anni all’epoca ed era un uomo alto, magro ed elegante che riscuoteva notevole successo sociale. Ambito ospite alle feste della “gente che contava”, ebbe anche modo di conoscere ed intavolare rapporti amicali e professionali con Edoardo Scarfoglio e Matilde Serao.

Ebbe un ruolo determinante, ma non di accezione positiva, nella fondazione del giornale “Il Mattino”. Ma questa è un’altra storia che avremo modo di raccontare ai lettori in un prossimo articolo. Ma torniamo alle ragioni che portarono Matteo Schilizzi a progettare il Mausoleo, ragioni che risalgono a circa tre anni prima della sua venuta a Napoli. Infatti, la tomba del fratello Marco, morto giovane (circa vent’anni) nel 1877 fu devastata da ladri che, per rubare i ricchi arredi che adornavano la cappella, profanarono il sacello facendo scempio della salma.

Da quell’episodio nacque l’ossessione di Matteo Schilizzi per cercare la formula ed il modo di sconfiggere la morte assicurandosi la vita nell’aldilà oltre ad una resurrezione terrena. Elementi che Schilizzi ricercò nella cultura millenaria del popolo egizio studiando approfonditamente il simbolismo ed il culto dei morti di quello straordinario popolo, che è stato sempre sospeso fra scienza e misticismo e che da sempre affascina chi si avvicina alla loro cultura. Si lasciò sedurre anche da letture di testi alchemici ed esoterici e decise di dar vita al progetto che lo avrebbe reso “immortale”. Grazie al suo ingente patrimonio acquistò quello che in molti scritti dell’epoca veniva definito “il suolo più bello di tutto il Mediterraneo”. Ed è proprio su quel panoramico appezzamento di terra sul promontorio di Posillipo che decise di far edificare il Mausoleo, che lui stesso definì “monumento dell’infinito, magnifico come un tempio egizio e ricco come una moschea” .

Incaricò l’architetto Alfonso Guerra, uno dei più bravi professionisti dell’epoca. Purtroppo, in quegli anni, Matteo Schilizzi iniziò a soffrire di una prepotente depressione che influenzò negativamente anche l’andamento dei suoi affari economici. I soldi iniziarono a finire, i lavori rallentarono e, nel 1905, Schilizzi morì senza aver visto il suo “tempio” terminato. Pochi anni dopo morì anche Alfonso Guerra ma il figlio Camillo portò a completamento l’esecuzione dell’opera. Nel 1920, il Comune di Napoli, con una incredibile mancanza di rispetto per la straordinaria opera, decise di abbattere “l’eco mostro”. Camillo Guerra, insieme ad un folto gruppo di intellettuali dell’epoca, fra i quali Benedetto Croce, Salvatore di Giacomo e Gabriele D’Annunzio (un trio “modesto”) riuscirono a convincere il Comune di Napoli ad adibire l’edificio a Mausoleo dei Caduti della prima guerra mondiale. Nel 1930 vennero traslate le salme dei militari dal cimitero di Poggioreale al Mausoleo, e venne inaugurato alla presenza di Benito Mussolini e Vittorio Emanuele III. Oggi vi sono conservati i corpi dei caduti della prima e seconda guerra mondiale e delle Quattro Giornate di Napoli.

E’ vero che Matteo Schilizzi non riuscì ad essere sepolto nell’edificio che aveva disegnato e progettato come portale sull’aldilà, ma la leggenda narra che ancora oggi la sua anima sia rimasta indelebilmente legata a quel luogo e che i suoi passi risuonino al tramonto nel giardino, ai piedi dei due imponenti Guardiani della Luce che sono a presidiare l’ingresso del Mausoleo.

CLICCA QUI PER SOSTENERE L’INFORMAZIONE LIBERA DEL QUOTIDIANO L’IDENTITARIO

Matteo Schilizzi: il “Faraone” che fece costruire un tempio egizio a Napoli